Unternehmensgründungen sind für den Wirtschaftsstandort Deutschlands von hoher Bedeutung. Insbesondere solche, die innovative Produkte und Dienstleistungen im Markt einführen und auf Wachstum ihrer Geschäftstätigkeit setzen, sogenannte Start-ups. Durch Start-ups werden und ihr häufig radikalen Innovationen werden notwendige Erneuerungen einer Volkswirtschaft vorangetrieben.

Sie erzeugen zudem Wettbewerbsdruck auf etablierte Unternehmen, der bei diesen wiederum die Innovationskraft erhält. Die politischen Rahmenbedingungen sollten daher so gestaltet sein, dass Start-ups ihre Innovationskraft entfalten können.

Das Gründungsgeschehen in Deutschland folgt aber – laut dem Unternehmenspanel des ZEW – seit dem Beginn der 1990er Jahre einem rückläufigen Trend. Seit 2012 hat es sich auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Eine wesentliche Erklärung für diesen Trend ist der demografische Wandel, aber auch der Fach- und Arbeitskräftemangel, der für potenzielle Gründer:innen andere Beschäftigungsformen attraktiv macht.

Energieintensive Branchen besonders betroffen

Im Jahr 2021 war trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie ein leichter Anstieg der Gründungszahlen zu verzeichnen. Allerdings folgte Anfang 2022 bereits eine neuerliche Zensur: Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine gingen die Gründungszahlen um 8 Prozent zurück. In den Jahren 2023 und 2024 sind ebenfalls leichte Rückgänge zu verzeichnen.

Unter den Folgen des Ukraine-Krieges haben energieintensive Branchen* besonders stark gelitten. Sie mussten erhebliche Produktionskostensteigerungen verkraften. Dies führte auch zu einem deutlichen Rückgang der Gründungstätigkeit, die ohnehin seit 2010 stark zurückgegangen war. Seit 2022 sind in energieintensiven Wirtschaftszweigen in jedem Jahr zweistellige Rückgänge der Gründungszahlen gegenüber dem jeweiligen Vorjahr zu verzeichnen.

Besorgniserregend für den Innovationsstandort Deutschland ist auch der starke Rückgang der Gründungszahlen in forschungsintensiven Industriebranchen. Dazu gehören z.B. die Chemie- und Pharmaindustrie, Medizintechnik, EDV-Geräte, Maschinenbau, Fahrzeugbau.

Innovationspotenzial wird durch Start-ups im Softwarebereich gestärkt

Andererseits erleben wir seit Jahren eine erhöhte Gründungstätigkeit bei innovativen technologieintensiven Dienstleistungsbereichen. Haupttreiber dieser Entwicklung sind Dienstleister der Informations- und Kommunikationstechnologien, insbesondere Softwareentwicklungsunternehmen (inkl. Entwickler elektronischer Spiele).

Seit 2002 haben sich die Gründungszahlen bis 2021 um 75 Prozent von 2.500 auf 4.300 Neugründungen erhöht. Auch hier sieht man allerdings den konjunkturell bedingten Einbruch im Jahr 2022, der bis heute anhält.

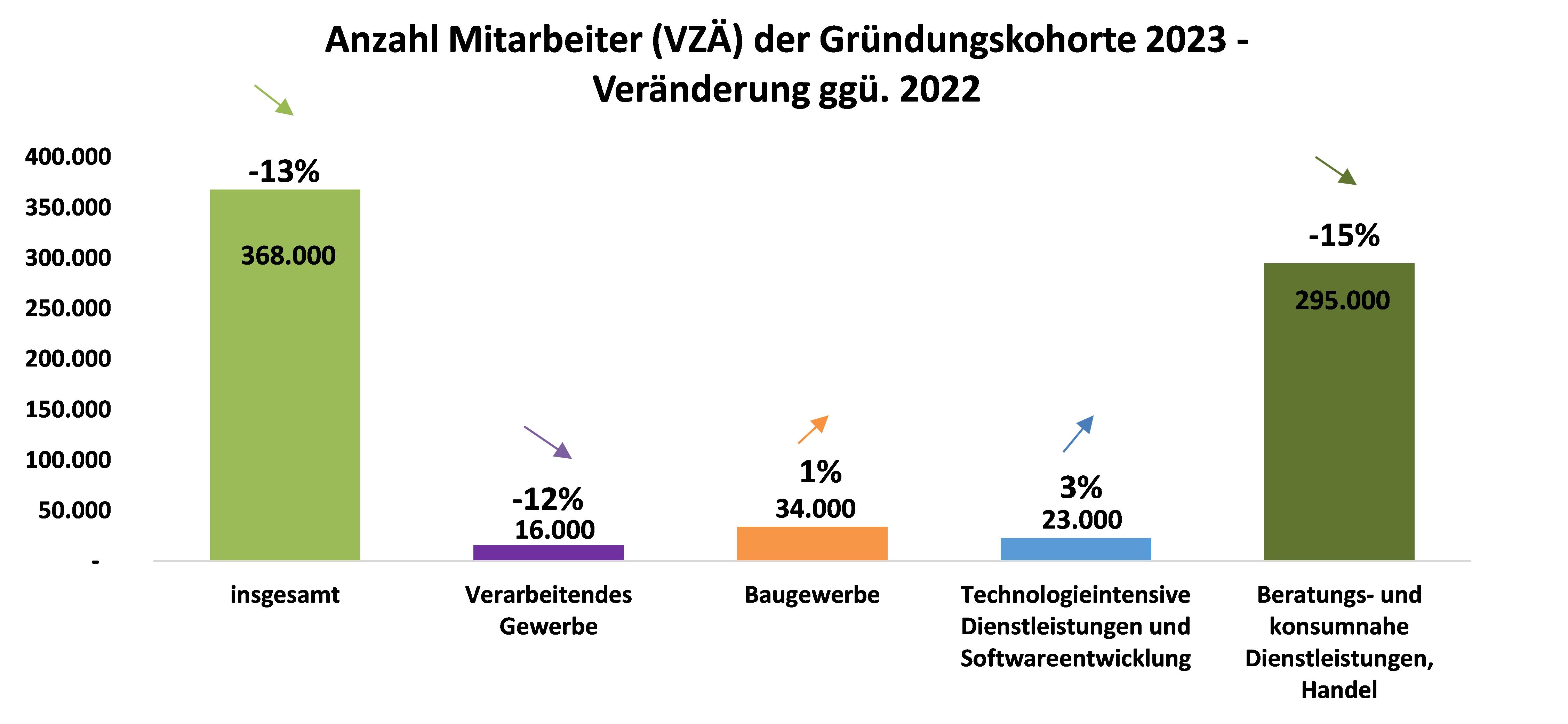

Starker Rückgang bei neu geschaffenen Arbeitsplätzen

Laut dem IAB/ZEW Gründungspanel ist auch ein Rückgang der Beschäftigung in Neugründungen zu beobachten.

- Im verarbeitenden Gewerbe wurden von Unternehmen der Gründungskohorte 2023 rund 16.000 Vollzeitkräfte (VZÄ) beschäftigt, 12 Prozent weniger als 2022. Zur Hochzeit im Jahr 2017 waren es noch gut 22.000 – eine Abnahme von 30 Prozent.

- Auch in den Dienstleistungssektoren wurden mit 318.000 VZÄ gegenüber dem Vorjahr 14 Prozent weniger Stellen durch Gründungen hervorgebracht.

- Im Bausektor stieg die Anzahl an neuen VZÄ-Arbeitsplätzen gegenüber 2022 dagegen leicht um 1 Prozent auf 34.000.

- Ein Gegentrend ist ebenso bei technologieintensiven Dienstleistungen und Softwarenentwicklern zu konstatieren, hier stiegen die durch die Gründungskohorte 2023 geschaffenen VZÄ-Arbeitsplätze um 3 Prozent auf knapp 23.000.

Quelle: IAB/ZEW Gründungspanel, Befragungen 2016-2023, Gründungkohorten 2015-2022

Attraktive Arbeitsbedingungen und langfristige Planung nötig

Im Jahr 2023 hatten gut 70 Prozent der bis zu vier Jahre jungen Unternehmen mindestens einen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Wir fragten diese Unternehmen in der Befragungsrunde 2024 des Gründungspanels nach der Bedeutung von Strategien zur Sicherung des Fachkräftebestandes.

Mehr als vier Fünftel der Arbeitgeber messen attraktiven Arbeitsbedingungen eine hohe Bedeutung bei, um Fachkräfte halten zu können. Eine längerfristige Personalentwicklung wird ebenfalls von einem Großteil der jungen Unternehmen als bedeutende Strategie eingestuft.

Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Weiterbildung sind auch von mehr als der Hälfte der Unternehmen mit Beschäftigten von großer Bedeutung. Etwa 40-45 Prozent nennen als Strategien höhere Löhne, eine eigene betriebliche Ausbildung sowie das aktive Werben als Arbeitgeber.

Auch die Investitionsausgaben sind eingebrochen

Betrachtet man die Gesamtsumme der Investitionsausgaben junger Unternehmen, so ist diese zwischen 2015 und 2022 in der Tendenz angestiegen. Im Jahr 2023 ist dagegen aufgrund des geringen Anstiegs der Gründungszahlen und des Rückgangs der durchschnittlichen Investitionsausgaben ein deutlicher Einbruch um -37 Prozent zu verzeichnen. Die jungen Unternehmen investierten insgesamt 132.900 Millionen Euro.

Vor allem Unternehmen in Beratungsdienstleistungen, konsumnahen Dienstleistungen sowie im Handel investierten weniger. Auch technologieintensive Dienstleister hielten sich mit Investitionen zurück (-24 Prozent), der Rückgang ist aber nicht so stark wie bei nicht-forschungsintensiven Dienstleistungsbranchen. Auch das verarbeitende Gewerbe schlägt mit einem Investitionsminus von 11 Prozent zu Buche. Einzig im Baugewerbe wurde von jungen Unternehmen mehr investiert als im Vorjahr (+12 Prozent).

Anstieg bei Marktneuheiten in forschungsintensiven Branchen zu verzeichnen

Eine positive Entwicklung ist dagegen in forschungsintensiven Wirtschaftsbereichen zu beobachten. Dort wird häufiger innoviert als in anderen Branchen. Im Jahr 2023 haben 24 Prozent der jungen Unternehmen im forschungsintensiven verarbeitenden Gewerbe und 15 Prozent der technologieintensiven Dienstleister und Softwareentwickler Marktneuheiten eingeführt.

Insbesondere bei den forschungsstarken Industriebranchen ist seit dem starken Einbruch in den Jahren 2020 und 2021 wieder ein deutlicher Anstieg zu beobachten. Das hohe Niveau von 2016 (29 Prozent) wurde indes noch nicht wieder erreicht.

Auch im Baugewerbe ist eine Erholung im Innovationsgeschehen zu spüren. Der Anteil der jungen Unternehmen mit Marktneuheiten ist hier traditionell zwar klein, aber er stieg sowohl 2022 als auch 2023 ab (3 Prozent und 4 Prozent, 2021: 2 Prozent).

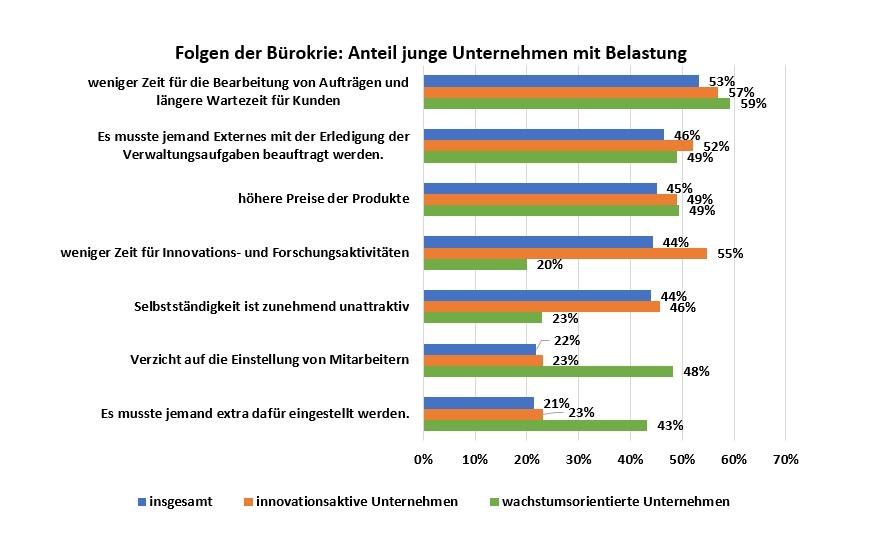

Folgen der Bürokratiebelastung

In Summe sind junge Unternehmen durchschnittlich etwa 9 Stunden pro Woche mit Verwaltungstätigkeiten beschäftigt, die durch gesetzliche Vorgaben erforderlich sind. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, durch die genannten bürokratischen Vorgaben weniger Zeit für die Bearbeitung von Aufträgen zu haben. Daraus resultierten längere Wartezeiten für Kunden.

Am zweithäufigsten wurde mit 46 Prozent der Aussage zugestimmt: „Es musste jemand Externes mit der Erledigung der Verwaltungsaufgaben beauftragt werden.“ 45 Prozent der jungen Unternehmen mussten die Preise ihrer Produkte erhöhen und 44 Prozent können weniger Zeit mit Innovations- und Forschungsaktivitäten verbringen.

Ebenfalls 44 Prozent der befragten Gründerinnen oder Gründer bewerten Selbstständigkeit sogar als zunehmend unattraktiv, wenn sie mit bürokratischen Belastungen konfrontiert sind. Gut ein Fünftel der Befragten verzichtet auf Einstellungen, weil er oder sie die Verwaltungsaufgaben nicht auf sich nehmen möchte. Rund 20 Prozent haben sogar einen Mitarbeitenden eingestellt, von dem gesetzlich vorgeschriebene Verwaltungsaufgaben erledigt werden.

Häufiger als andere berichten vor allem innovationsaktive Unternehmen von negativen Folgen der Bürokratiebelastung. Das gilt besonders stark für ihre Innovationsaktivitäten. Darüber hinaus zeigt sich, dass junge Unternehmen, deren wichtigstes Unternehmensziel Wachstum sei, ausgebremst werden. Die Hälfte dieser wachstumsorientierten Unternehmen verzichtet wegen bürokratischer Hürden auf Mitarbeitereinstellungen.

Quelle: IAB/ZEW Gründungspanel, Befragung 2024, Gründungsjahrgänge 2017 bis 2023

Wünsche an die Politik: Förderung von Innovationspotentialen

Wünschenswert für eine Stärkung der Gründungstätigkeit wäre eine Fokussierung auf innovative Gründungen (Start-ups) und keine Förderung nach dem „Gießkannenprinzip“. Ähnlich wie die Forschungszulage – eine steuerliche Förderung von innovativen Unternehmen – einen Anreiz für Investitionen in innovative Projekte setzt, sollte sich die Politik gezielt auf die Förderung von Gründungen mit Innovations- und Wachstumspotenzial konzentrieren.

Gute Ansätze sind das INVEST-Programm, der Hightech-Gründerfonds, die Initiative für mehr Wachstums- und Innovationskapital für Deutschland (WIN) und die Initiativen der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND), die sich auf die Finanzierung von (radikalen) Technologieinnovationen fokussiert.

Allerdings verpuffen solche Fördermaßnahmen, wenn die Rahmenbedingen grundsätzlich schwierig sind – z.B. durch eine hohe Bürokratiebelastung. Die Gründungsbedingungen und Fördermaßnahmen sind so zu gestalten, dass privates Kapital angezogen wird und zur Finanzierung innovativer Ideen beiträgt.

Zum Gründungspanel

Seit dem Jahr 2008 wird am ZEW das Gründungspanel als langfristiges Projekt mit unterschiedlichen Kooperationspartnern (2008 bis 2013 mit der KfW Bankengruppe als KfW/ZEW Gründungspanel, 2014 und 2015 als Mannheimer Gründungspanel, seit 2016 als IAB/ZEW-Gründungspanel mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, jeweils in Kooperation mit Creditreform) betrieben.

Jedes Jahr wird eine für Deutschland repräsentative Stichprobe von Gründungen und jungen Unternehmen befragt, insgesamt rund 5.000 pro Jahr. Sie umfasst das verarbeitende Gewerbe, das Baugewerbe, technologieintensive Dienstleistungen, nicht-technische Beratungen, konsumnahe Dienstleistungen und den Handel.

*Herstellung von Papier, Kokereien und Mineralölverarbeitung, Herstellung von chemischen Erzeugnissen, Glaswaren, Keramik, Zement und Metallerzeugung und Metallverarbeitung.

Kommentar verfassen